“辋川——张庆国绘画作品展”将在宜美术馆举行

| 2025-07-14来源: 艺术中国 |

展览海报 张庆国艺术创作述评 肇摩诘以“辋川”命名诗与画,辋川便成为“诗画一律”的最早样式,以人文地理的象征方式承载了中国人的文化记忆,既是文人不断归返的精神原乡,又是艺术生生不息的复兴衣钵。因此,中国传统艺术的时间观并非西方艺术史的线性发展模式,而是一种不断回向与开创的诠释循环。正如张庆国的绘画作品,“当代”和“传统”不必成为两个方向相抵的时间分叉,而是一种借古开今的视域融合。这种融合反思了走入观念的当代艺术以“思”打败“手”的局面,以及用理念征服感知的桎梏。

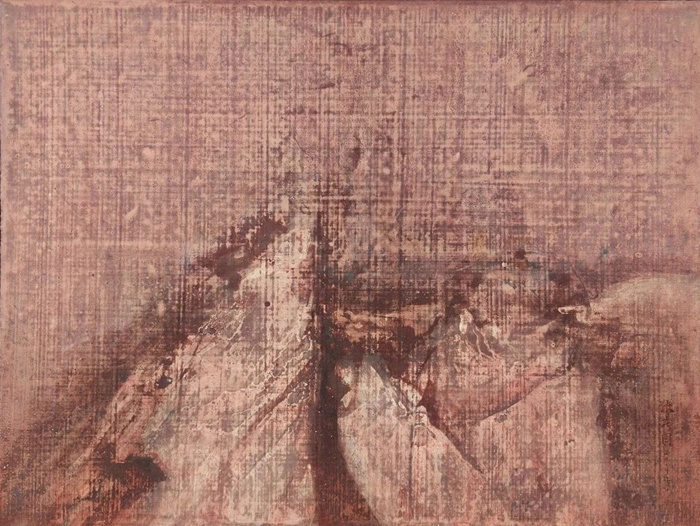

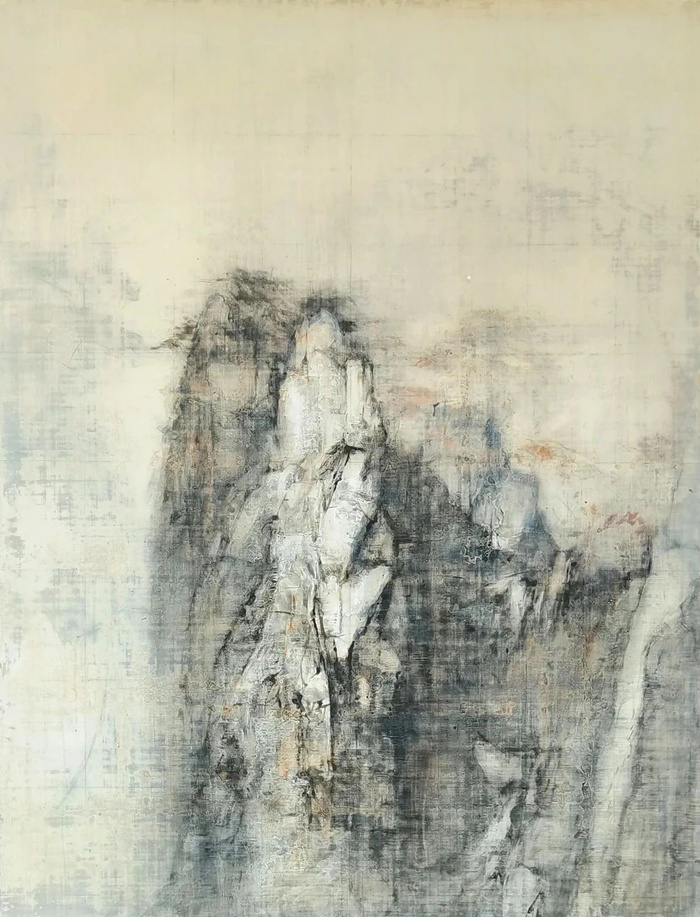

张庆国 《西山朗照》 2014 200×240cm 木板亚麻布坦培拉 张庆国的绘画犹如图像的珊瑚一般,在坦培拉技艺的时间沉积中展开。在西方已有千年的坦培拉技法多用于创作圣像,如果要在中国的文人世界中寻找一种神圣意象,一种超越性的精神存在,那一定是“以形媚道”之山水,山水是中国人在此岸世界对彼岸超越性的追求,山水的隐遁与其说是一种逃避,不如说创造出一种观看的距离,这段距离的两端呈现出山水图像与社会图景的对称性,也就是说山水以一种同构的方式与社会相对照。因此,山水是文人的内省世界与社会空间的中介,也成为张庆国与古为徒的不二法门。张庆国乐道五代、北宋的山水,如是我们从《西山朗照》中洞见的“格物”之理,苍穹幽暗、山川晦明。或者在《岩壑图》纪念碑式的巨嶂中,领略古人对山石寂寥之永恒敬意。

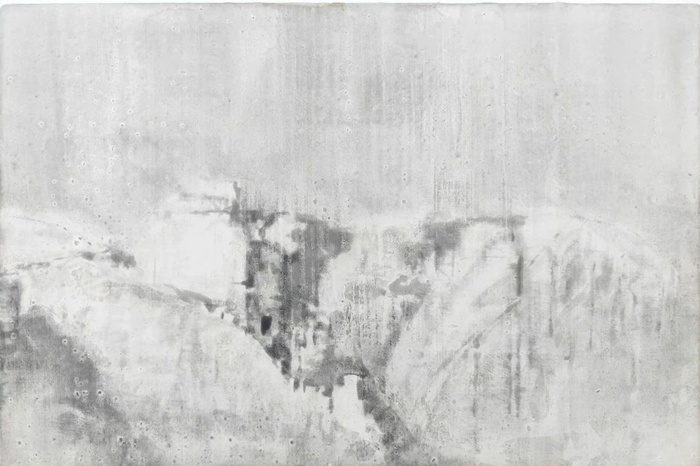

张庆国《岩壑图》 2019 220×180cm 木板亚麻布坦培拉 纵览西方绘画的发展,从湿壁画到油画,逐步走向直接性与覆盖性,也就是说艺术家的技艺试图从绘画的基底当中脱颖而出,这一脉络上演了图像对起源(基底)的反叛,故而每一笔都是对前一笔俄狄浦斯式的否定(覆盖)。坦培拉绘画是其发展过程中居间一环,该技法在渲染与覆盖,透明与遮蔽、缺席与在场之间缓慢地揭开图像的摩耶之幕,譬如张庆国的作品《白气以和·1》《溪涧·3》《归山》《霜白山》所示有无之间、而非相抵,正如于连所言:“任何不被缺席所穿透的在场,皆会因其闭塞而暴露出自身的狭隘”,这种“可见与不可见”之间的流变、隐显所道说的画与真,在形而上学层面与中国传统绘画别无二致。

张庆国《归山》 2018 60×40cm 亚麻布白垩底坦培拉

张庆国《溪涧·3》2021 120×100cm 亚麻布白垩底坦培拉

张庆国《霜白山》 2016 91×61cm 木板布面坦培拉

张庆国《白气以和·1》2021 90×60cm 木板布面坦培拉 中国画的纸墨之间,并不是一种对立,而是一种渗透、滋生与润养的共生关系,笔法是此间桥梁。因此,张庆国在使用坦培拉技法的同时,又深谙笔法的意义,而这一点是西方古典绘画所未及的。笔法展露艺术家心、手之间的协调关系,只有心手双畅,方始左右逢源。比如作品“黄山系列”在水墨渲淡间逸笔草草,却使每一个环节自始至终都相互关切,每一笔都不去定义作品,不终结和限制意义的绵延,而是作为一种中介来发挥作用。在《岩壑瑞照图·1》和《酥岩》系列中,可以说每一笔都背负着过去,后一笔并没有否认、超越前一笔,甚至,后续的笃定也无外乎一种拾遗,将前一步的确定性解域、再结域,在偶然与必然、破与立的辩证中维持意义的开放性,诠释图像生命的延异过程。

张庆国《岩壑瑞照图·1》2022 120×80cm 亚麻布白垩坦培拉

张庆国《酥岩· 6》 2019 90×60cm 布面坦培拉 荔月之至,宜美术馆载辋川意象,诚以融贯古今、东西视域的张庆国绘画,寄往昔之境於巷坊之间,晓谕山水世界并非简单的递归传统,而是以照见古人的方式来凝视自身、静观今世。 王家男 艺术学博士,艺术批评家 部分展览作品

张庆国《涧·石2》 2021 160×75cm 木板亚麻布白垩底坦培拉

张庆国《云山·2》 2021 50×40cm 木板亚麻布坦培拉

张庆国《黄山松壑图》2019 100×80cm 木板裱布蛋彩画

张庆国《月下· 6》2019 80×50cm 亚麻布白垩底坦培拉 (图文内容由宜美术馆和艺术家提供) 责任编辑:王洁 |